問題の解説(序〜義)

序

A こぞ(去年)の春くぎりを迎えし故郷

時空を超えて祝を賜らん

B こんとし(来年)新たなる始まりの時を迎えん

神々を迎えまろうど(客人)をもてなさん

C 今年の今日をかわたれ時とかむことを行わん

此処に神迎えの清気充ち満ちたる界(さかい)を為さん |

序は特に気にしていなかったが、このなかの「此処に神迎えの清気充ち満ちたる界を為さん」という一節

界=解 とすれば、清気充ちたところが答えということになる

仁

A 其は大地より昇りし児が事(つか)えし巓(いただき)なり

流鶯はみやおみな(宮女)に傅(かしず)かれ嘗(かつ)て住し大地を望まん

B 其は龍の七五三縄(しめなわ)と倶(とも)に大地の流れを守らん

百度石は晴信公を見守りしおおやしろ(大社)に繋がらん

C 箇処をむすびし先に大地が谿(たに)をけずらん

仍(よっ)てこの気脈をもって占縄とせん |

Aのポイントは読替えの「流鶯」→「竜王」。巓が山の頂だから竜王山となる。竜王と宮女の話はNETで出てくる。

Cの大地が谿(たに)をけずらん所としては井原では道祖渓が代表格。

BはAとCの間にあり晴信公(武田信玄)を見守る大社で諏訪神社となる。諏訪神社は那須与一の功績を称えるもので「晴信公」→「春の武功(屋島の合戦)」と読替えてとることも出来る。諏訪神社の鳥居には龍のしめ縄がある。

義

A 其は笠木(かさぎ)に向かいしもののふの墟(あと・キョ)なり

群起(ぐんき)の纂(あかひも・サン)のてがらもの(手柄者)の拠なり

B 其は蝸角(かかく)に天竺あり

力士は赫(かがや)きを護らん

C 箇処をむすびし途に暁気(ぎょうき)の跡が残らん

仍(よっ)てこの気脈をもって占縄とせん |

Aは「笠木」を「笠置」と読み替えられれば笠置山の合戦で手柄をたてた陶山吉次の「匠ヶ城跡」ということがわかる

Bは「力士」と「天竺」がポイント。力士から金敷寺の金剛力士像、天竺(インド)は力士の「阿吽」の語源がサンスクリット語(インド)であることからきていると考えていたが、後日ヒントで金敷寺ではないことが判明。

NETで力士および天竺が確認できないためにCの行基から場所を推測。最終的には現地確認で法輝寺に黄金色の金剛力士像と天竺と書いた小さな碑があるということでそちらが正解だということがわかった。尚、蝸角(狭いところ)→花客(天竺の碑の作者)の読み替えともとれる。「赫(かがや)き」は法輝寺の「輝」の伏線となっている。

Cは「暁気」→「行基」の読み替え。もともとBを金敷寺としていたので行基で有名な「嫁いらず観音」に疑いを持っていなかったが、金敷寺ではないということになり井原市内の行基の跡を探すことになった。

調査では計8箇所の行基の跡のうち嫁いらず観音・正覚院・井原温泉以外はほとんどが荏原・神代に集まっているので「むすびし途」から前述の3箇所の可能性が高いことがわかり、結果的にはBの法輝寺から嫁いらず観音・正覚院の二つに絞られる。

「嫁いらずではない」というヒントから最終的に正覚院ということになった。

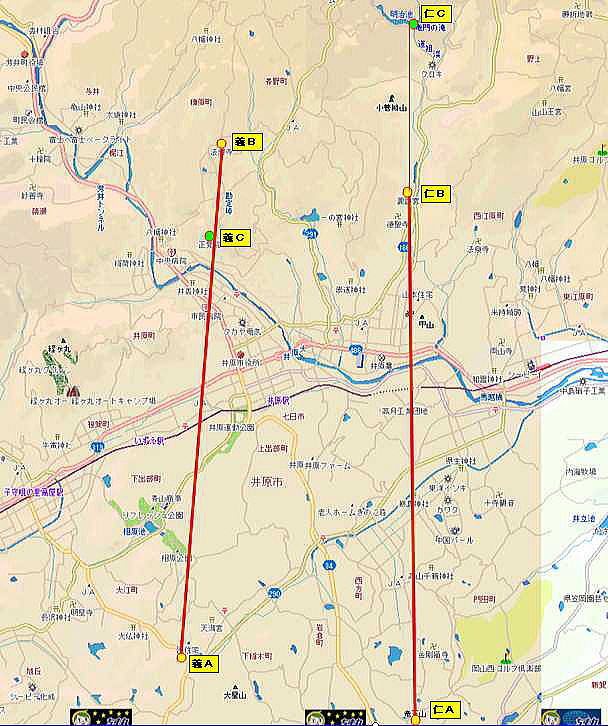

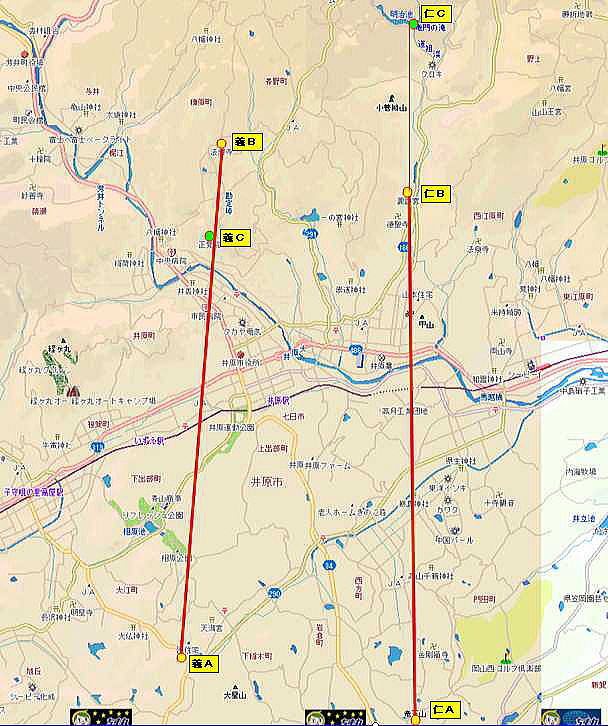

さてここまで解いてくると地図に東西に2本のほぼ平行な注連縄(直線)が書けることになった。

ここで神迎えについて少し説明する。

本家の「神迎え神事」というのは出雲・稲佐の浜で旧暦10月10日(神在祭の最初)の夜に龍蛇神をまつり執り行われるもので、全国の八百万(やおよろず)の神が出雲に集まってくるのを迎えるものである。

この神事は四方に結界を張ってその中で執り行われる。(ただしここでの結界は4本の青竹(竹笹)で出来ており注連縄ではない。)

稲佐の浜は大国主大神の国譲り神話の舞台であり龍蛇神は大国主の使いをする神様として信仰されている。

八百万の神々は龍蛇神の先導で稲佐の浜から出雲大社に移動、神楽殿で神迎えの神事の後大社境内東西の十九社にお入りになられ上宮において神議りをされるのである。

本家の神迎え神事はだいたいそういったところだが、出雲地方以外での神迎えはこの出雲から戻ってくる神様をお迎えするといった意味合いがあったりする。

神楽はもともと人に見せるために行われるものではなく神様に対して行うもので神事の一部だ。シチュエーションとして神楽で神迎えの舞をする際も同じように四方にしめ縄を張って結界を作り、天上中央には六角天蓋、四方には小天蓋が配されることが多い。これらは全て陰陽五行説によっている。

さて問題に戻り、「神迎え」というタイトル名・序にある「清気充ち満ちた界を為さん」という言葉のように今回神迎えを行うために注連縄で結界を作らそうとしていることは容易に推測できる。

神迎えの注連縄は四方にめぐらす必要があるが、現在は東西の2本のみ

ここで少なくとも南北のあと2本の注連縄と最後の線引き問題が待っているはずだということが想像できる。

さらに各問題のタイトルは

「仁」−東

「義」−西

となっている。

僕の風水のページを見られた方はここですぐわかるだろうが、陰陽五行説では

木−東−仁

火−南−礼

土−中−信

金−西−義

水−北−智

であり、「智」→北、「礼」→南、「信」→中央 が残る問題だということが推測される。

BACK NEXT