形状は菱形。正方形じゃなくて菱形というのに意味があるかどうか

あとは8/6に出る信(中央)の線引き問題で決着だ。

問題の解説(憩〜礼)

憩

A 将に中神は天井に戻らん

天井と遊行を見定め神迎えの印を結ばん

B 結界成りしのち神迎えと倶(とも)に八仙(はっせん)に宝荷をゆだねん

一粒万倍日は秘話にて窺知(きち)に地なり

憩は陰陽五行による暦をあらわしている

中神=天一神 で暦の上で

天上→北東→東→南東→南→南西→西→北西→北→天上

というように16日間天上にいたあと地上に降りて遊行を開始し28日間で時計回りに一周する。計44日周期で方角をあらわすもの。

憩の問題がでた7/16は将に天上の時期である(7/13〜7/28)

天一神が天上にいるときには問題ないが、遊行をしているときには天一神の方角に行くのは良くないとされる。

八仙は読み替えて「八専」でこれも五行の暦で(8/1〜8/12)凶日とされている。

一粒万倍日は(8/13)万事を始めるのによい日とされている。

Bで八専に宝荷をゆだねんというのだから遅くとも8/13までに宝が見つかるだろうということだ。

これがハンターへの挑戦状という意味。

あと3問で金曜日おきの更新(出題)とすれば、8/6には最後の問題が出るということがわかる。礼・智・信でぴったり8/6になる。

遊行を考えると天一神は一粒万倍日に南東の方角にいるのでなにか関連があるかもしれない。

「八仙」は宝荷をゆだねられているので他の読み替えも気になるが、それは後述することにする。

A 其は日輪赫(かがや)き矩(かね)の千蔭(せんいん)灼然なり

龍眼(りゅうがん)は日切(ひぎり)に百度石に

B 其は十二の兄弟と出水(いずみ)あり

典と千事に猛し奏瑞(そうずい)なり

C 箇所をむすびし途に千手の菩薩あり

土師古人(はじのふるひと)の智は龍と倶(とも)に祀られん

仍(よっ)てこの気脈をもって占縄とせん

Aは昨年撮った法泉院の写真に日切地蔵が写っていたのでそれ以上あまり考えていなかったが、千蔭が泉院を暗示しているのは明らかだ。法泉院は門に鐘楼(矩(かね))があるがその陰に百度石や日切地蔵がありとても灼然(おかげがある)だ。日輪輝きは大日如来(真言宗)を指し龍眼は立眼の読み替え。

Bは「奏瑞」がポイント。読み替えて「宗瑞」とすれば「典と千事に猛し」が北条早雲だということがわかる。早雲ゆかりの法泉寺は12の干支の像と池がある。出水は泉の伏線だ。

Cは「土師古人」が菅原家の初代だから菅原神社(天満宮)のこと。現地に行くと龍の注連縄と少し参道を反対側に降りたところに千手菩薩がある。

A 其は龍の七五三縄にて界を張らん

せいりゅうはすめらぎ(天皇)に任せられしかばね(姓)なり

祀られしせいりゅうは数多のひ(碑)に囲まれん

B 其は龍の七五三縄にて界を張らん

せいりゅうは子に碧(あお)の堰堤酉に太白を見ん

祀られしせいりゅうは数多のひ(灯)に囲まれん

C 箇処をむすびし先に天満天神が祀られん

仍(よっ)てこの気脈をもって占縄とせん

Aは天皇に任せられし姓ということから県主という言葉が出てくる。せいりゅうは清流もしくは姓流という漢字が当てはまる。県主神社は現地に行くと龍の注連縄と多くの歌碑がある。

Bは子(北)に碧の堰堤(青野ダム)、酉(西)に太白(金星→明星→明星寺)をみるせいりゅうということで青龍神社だ。ここは現地に行くと龍の注連縄と多くの灯篭がある。しかし見えないものを見えるというのは少し抵抗があるなぁ…

Cは天満宮そのままだ。現地に行ってみたが、鳥居の目の前がすぐ崖で参道が無いというのには驚いた。ちょっと気味が悪かった。

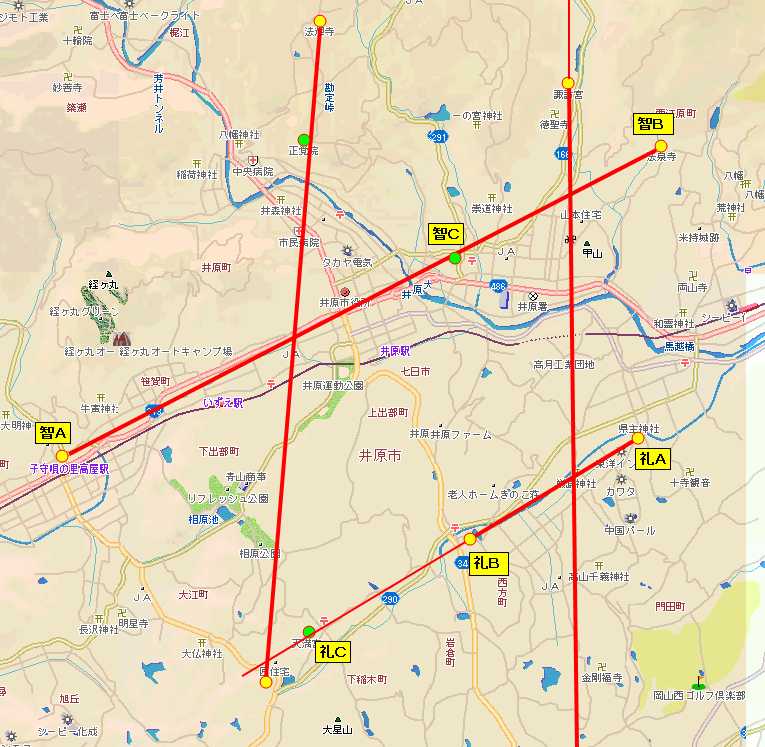

これで4本の注連縄を張ることができ結界が完成。

形状は菱形。正方形じゃなくて菱形というのに意味があるかどうか

あとは8/6に出る信(中央)の線引き問題で決着だ。