開く 竟宴の只中へ

天枢乃章が開いた。

結局よくわからないが、平仮名で入力したらいきなり開いたのだ。

漢字入力の方が読みが違ってもいいからいいと思ってたのが間違いで、おそらく他所のHPからコピペして入力していたために、どこかの漢字が微妙に異なり受け付けなかったのだろう。

また、古事記原文の表記を使用した入力でNGだったところがあったのはめちゃ痛かった。

古事記の原文を調べて入力しさえすれば、まさか間違いとすることはできまいと思っていたのだ

なんで天旋乃章だけ原文の「天之御舎」がNGで、「天の御舎」が正解なのか

残念

結果的には最初から全て平仮名入力をするべきだったのだ

キーワード 揺光 天璽之神宝 あめのみしるしのかんだから 開陽 茅葺宮 かやぶきのみや 天衝 都牟刈之大刀 つむがりのたち 天権 常世長鳴鳥 とこよのながなきどり 天畿 木火土金水 もっかどごんすい 天旋 天の御舎 あめのみあらか

天救乃章の中の、「記紀」での表記の違いの問題だが、

2005年のメモに

「記紀と書いてありますが、どちらを参考にしたかは祭神の名前でわかるでしょう」

とある。

ところが2055年の「僕のメモ」には重要地点の祭神の表記に古事記・日本書紀両方の神の名前が使われている。

混乱しそうだが、じつは2005年に天救乃章が書かれた時点では「僕のメモ」はまだ存在しない。

つまり、神の名前として2005年の時点でメモに記載されているのは

天畿乃章 − 布刀玉命

天旋乃章 − 天之吾卑能命・ことあまつかみ(別天津神)

これだけだから、いずれも「古事記」。

ということは「古事記で使用された名称でキーワードを入力せよ」

という意味だと考えられる。

(ただし祭神という表現にやや引っかかりを感じるが)

ストーリーとしては天権・天旋など「日本書紀」特有の話もあきらかに存在するというのに、絶対「古事記」での表記とは納得できない部分だ。

さて「天枢乃章」も開いてみるとこれまでの揺光乃章から天旋乃章までと同様で、6問+1問、計7問の似たタイプの問題となっている。

6問+1問というのは

開く際に6問のうち5問正解の場合、間違った部分によってそれぞれ異なった問題が開くようになっているということだ。

つまり6種類の間違い有りの場合の問題と、1種類の全問正解の問題。

ひとつでも間違えていると、全く違う場所に導かれることになる。

今回は重要地点は壱から陸という番号ではないが、誤入力したところの名前を仮につけてみるとこうなる。

誤入力 スタート地点 重要地点 光 木 之 子 郵 便 局 八 幡 神 社 (荏原) 陽 鬼 ヶ 嶽 八 幡 神 社 (烏頭) 衝 美 星 天 文 台 八 幡 神 社 (明治) 権 芳 井 郵 便 局 中 山 八 幡 神 社 畿 葡 萄 浪 漫 館 日 長 山 八 幡 神 社 旋 星 の 里 青 空 市 宇 佐 八 幡 神 社 − 井 原 郵 便 局 八 幡 神 社 (宇戸川)

ピンポイント推理

さて、天枢には7問とも隠しページがついていて、いずれもヒントらしきものが書いてある。

そのなかで6問正解の場合の競演の只中のヒントはこれだ。

ピンポイントを表すものだと考えられる

あめのいわとわけのかみのおりしとこよりごんのししにさむらいすすみてけんにむかふ

あまのいわとよりひつじのくいぜをむすびしすじとまじわりしとこなり

これをどう漢字に直すかだが、ふつうに考えると

天岩戸別の神のおりしとこより、ごんの獅子に侍進みてけんに向かふ

天岩戸よりひつじの株(杭)を結びし筋と交わりしとこなり

なのだが、さて各単語が具体的になんの意味を表すかだ。

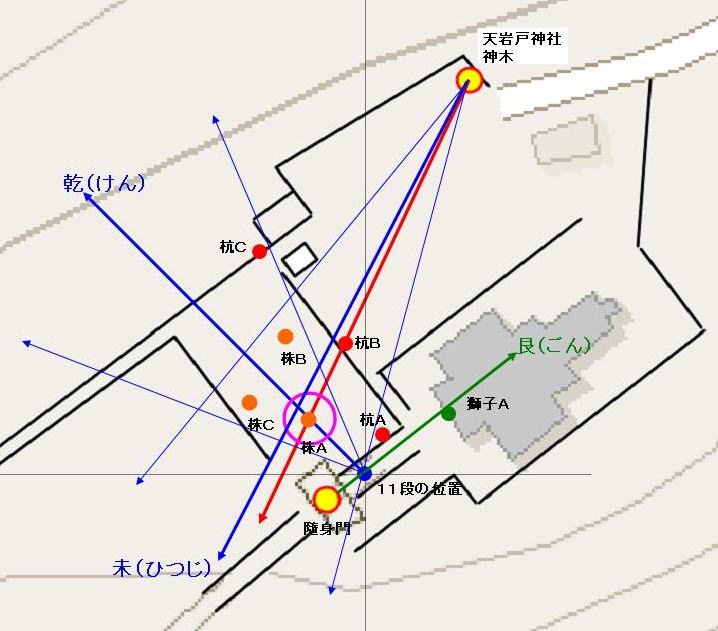

単語 案 理由・備考 天岩戸別の神 隨身門 門番の神 天岩戸和気の神の祭られているところ 合祀碑あり ごん 権(仮という意味) 艮(北東の方角) 八卦より しし 獅子のレリーフ 本堂 獅子の鬼瓦 隨身門・本堂 狛犬 本堂脇 さむらい 侍(武士)の神 スサノオ等 11という数字 士より けん 剣 乾(北西の方角) 八卦より 天岩戸 天岩戸神社の御神木 現地にあり 岩山 ひつじ 未(南南西、7時の方角) 羊(西の方角) 八卦より 羊偏の漢字、 美など くいぜ 杭・木の株

まずこのあたりが考えられる。

会社を定時に終わり、さっさと井原に直行。現地着は18:15、あわてて現場写真の撮影。

長い階段があり途中に「日露戦争の紀念碑」「嚶鳴小学校跡の碑」、階段が続いて「隨身門」がある。

さらにまっすぐ階段が北東向きに続き、階段を上りきるとすぐ「本堂」で、左右に「狛犬」のレリーフ、正面に「獅子」のレリーフがある。

境内自体は非常に狭い。

境内の北西面には空きスペース(広場)がありその隅に「天岩戸神社の御神木」があった。高千穂から持ってきたものらしい。

そこに立って「未」方向の広場の端に「町木もみじ」と書いた立札がひとつ。これが「くいぜ(杭)」か?

「剣」らしきものはどこにも見あたらない。となると方角案。

とすると。

隨身門より北東(艮)の本堂にある獅子のレリーフの方角に11段階段を登り、北西(乾)に向け

天岩戸神社の木から未にある立札(くいぜ)のラインと交わるところに宝がある

ということになるに違いない。

そこはちょうど切り株があって、地面を枯葉がたくさん覆っていた。

すでに時間があまりなかったので、その未&乾ライン正面の切り株に限定(下図のピンク色の部分)、枯葉を除去し探索するも見つからない。

結局この○の部分と正面に見える木3本を探索して約30分ほどでタイムアウト

階段の11段目から乾方向を見たところ

この日、ここの場所はすでに探索者が多く訪れているようだった。

どうも、おちついて探索する必要がありそうだ。